|

胡孚琛:明师指路 |

|

路,人生的路。谁能预先知道自己的归宿,每迈一步都不用瞻前顾后,不用询问朋友和请教师长,那好像也是某种幸运吧。诗人李白固然有过“行路难”之叹,鲁迅先生更是围绕着“路”写过那么多发人深省的文字。但那是封建社会,那是半殖民地的旧中国,对我们这些号称“生在新社会,长在红旗下的毛泽东时代青年”,脚下早就有一条“金光大道”,我从没想到去走另外的邪路,所以在世间从迈出第一步起,一直到六十年代还没有“行路难”的体会。 然而史无前例的“十年浩劫”,开始在紧跟指挥棒转得“头脑发胀,全身浮肿”之后,我迷路了。具体说,那是1968年,我对走过的路开始迷惑、怀疑、反省,甚至不知道以后的路要怎么迈才对?那个时代的教育,使我自幼形成了一腔热血献身革命的信念,可是面前那场旷日持久的“文化大革命”是“国共两党的阶级斗争”吗?“革命”真的就是这样?我常常在校园的“大中路”上徘徊。

这时我在路上遇到的,是我国教育界的一代名师、老化学家杨石先教授。我自从考入南开大学化学系之后,就一直对我们的老校长怀着崇敬之情。在那仿徨不定的日子里,我将心里话全告诉了自己的老校长。那时“四人帮”诬陷的脏水也泼到了杨老身边,特别是所谓“工、军宣传队”进校后,提出了南开大学“叛徒成成堆,特务成串”的耸人听闻的口号,把大批老教授、老干部关进“牛棚”,又残酷迫害青年学生。为了逼供诬陷杨老的材料,他们把杨老的学生、著名化学家陈天池教授迫害致死,还要砍掉学校的科研机构。杨老不畏强暴,奋起抗辩,由于敬爱的周恩来总理的保护才免遭毒手。进入1970年,政治风暴越来越紧,年逾古稀的杨老也搬到我学生宿舍同住,一同开会学习。当“工宣队”领着一些人出去奔忙时,杨老常常在宿舍里和我谈上整个下午。我从这个比我年长半个世纪的老人那里懂得,眼前的混乱只是中华民族历史上的一个小插曲,是暂时的,一些政治上的风云人物只不过是匆匆的过客。杨老告诫我要利用这个机会,注意观察社会,总结规律和经验,同时不要丢掉业务,不然以后需要的时候,就拿不出来了。我牢牢记住了杨老的话。现在回忆起来,当时虽然不断有风云人物倒台,然而要对那场大家都跃跃欲试的动乱有这样精辟的分析,是需要多么深邃的历史眼光啊!同杨老接触,谁都会很快对他那高尚的品格、严肃的学风肃然起敬,他那种为民报国的激情强烈地感染着年轻人。“老师”二字在教育界是一个多么神圣的字眼,然而从这个词的真正含义来说,当之无愧的人是不多的。但是你和杨老接触不久,你就会知道真正遇到自己的老师了。杨老那时对“文革”的混乱耽误了大好时光深为忱惜,常说要争取时间在有生之年为党的教育事业再多做些工作。

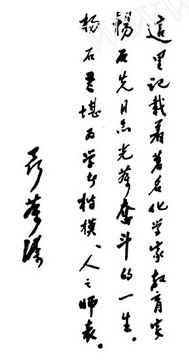

离开母校后,我就到河北省海兴县一个荒僻的农场去“接受再教育”。在那里,我不断收到杨老的信,在我结婚时,他还将一部身边珍藏多年的善本《战国策》和郑板桥的《范县诗抄》寄赠我作为贺礼。农场劳动结束后,我被留在当地工作。那里对党的知识分子政策视同儿戏,大学毕业生普遍用非所学。八年的时间,我从公社到县委又到地区行政公署,从事过农村、医疗卫生、财务、行政、工业几个行当,深刻地见识了中国的基层社会。那时候,我不进把地方的情况和自己的苦恼写信告诉杨老,杨老每次都很快回信。离校十五年来,年迈的老人给寄信件和书籍就有四十多次。1973年,杨老给我寄来几本英语广播讲座的小册子,来信叮嘱我不要丢掉外语。1974年县委一个曾在我校工作过的领导同志去津,顺便替我带信探望杨老,杨老对县委领导同志反映我在当地的表现和群众威信很满意,捎信来要求我注意谦虚谨慎,联系群众,申请加入中国共产党。1975年初杨老给我寄来一封热情洋溢的信,那是他老人家去北京出席了全国四届人大,周恩来总理作为天津的代表,在人民大会堂的休息室里同杨老进行了亲切谈话。那一年各行各业开始了整顿,各地的工作都有了起色。杨老被安排了南开大学革委会副主任的职务,为党的教育事业辛苦工作,然而“四人帮”的干扰使老人非常苦恼。记得那时他和我见面后曾抱怨说,南开大学化学系历来对化学实验的操作和基本训练要求非常严格,培养出的学生在国外也有很好的影响,而这几年一些人只强调“上、管、改”不懂教学误人子弟,“很是糟糕”! 1976年初,周恩来总理的逝世使杨老万分悲痛,他想去北京同周总理的遗体告别,但被“四人帮”在天津的爪牙阻止了,他们还粗暴干涉南开大学(周恩来的母校)对周总理的悼念活动,并无理销毁数万册载有周总理照片和悼念文章的校刊。而后毛泽东主席的逝世,唐山大地震,都一次次地震撼着老人的心。打倒“四人帮”后,杨老在给我的信中说:“他们恶贯满盈,我料到他们被清算的日子很快就到……你知道我是不大喝酒的。好消息传来不禁为此连饮三杯!” 1977年,杨老在给我的一封信中谈到他被邓小平同志邀请到北京参加座谈会的消息,并寄来两张照片,一张是他在写作《国外农药进展》一书时的工作照,另一张是他在黄山参加全国农药会议时在迎客松前的留影。看到老人那慈祥的面容,我的心情极为激动。想到当时地方上极“左”路线仍很严重,党风不正,知识分子政策不能落实的现状心里很焦急。于是我回寄给杨老两张照片,并在其中一张较大的照片背面写了一首“长短句”,委婉地请求杨老出面帮助我解决学非所用、专业对口的问题。杨老收到信后很理解我的心情,便亲自就落实知识分子政策问题写信给河北省委书记刘子厚要求调动我的职业,还出面对沧州地委的领导同志做工作,甚至在家中接见海兴县县委书记周荣彰同志介绍我的情况,使我较早地解决了专业归口的问题,调到沧州地区行政公署化工局从事化工技术工作。 在全国科学大会召开的时候,师母因病去世,杨老忍受着失去亲人的悲痛,不顾八旬高龄,为振兴祖国的科学事业,为恢复南开大学的教学秩序和培训教师队伍而日夜操劳,每天要连续工作十几个小时。由于那几年他每次来信都说:“时间非常之紧”,因此我不敢轻易写信打扰他。在全国拨乱反正、百废待兴的时候,杨老重新担负起南开大学校长的重任,学校里落实政策、人事调整和争议最多的“评工资”、“分房子”、职称待遇不公平等事务工作也牵涉他的精力。有一天上午我在他家中,正碰上一个不认识的人为这类事愤愤不平地闯进门来找他。我在一旁见到都很性急,想插嘴把来人推走,但杨老却和颜悦色地跟对方解释,一直送到门外。这样繁重的工作量和因政策不配套纠纷百出的琐事,连我们这些干过基层工作的年轻人都难以承受,但年过八旬的杨老却连学校安排的大小会议都准时参加。 全国恢复招考研究生的制度后,杨老告诉我他已向方毅同志提出要把一些老专家、教学和科研骨干重新抽调回南开大学。我本来以为报考本校导师的研究生比较容易录取,杨老却分析了我的特长和实际情况,不主张我匆忙报考母校化学系。他根据我文理兼杂的知识结构,建议我投考自然科学和社会科学交叉的边缘学科如自然科学史、科学方法论、科学管理学方面的专业。按照他的意见,我于1979年考取了广州中山大学副校长、老物理家黄友谋教授的研究生。后来,我在科研上迈出自己的步伐的时侯,我才深深体会到杨老这个建议多么具有远见卓识。 一个人在社会上如何走向成功之路,靠什么在科学的道路上不断攀登?在我看来,最需要的是志气、毅力和方法。志气当然离不开远大的理想、抱负和奋斗的目标;毅力就是要具有不达目标永不休止的精神。要做学问,要进行科学研究,最重要的还必须掌握“方法”。干什么事情,只有自己掌握了方法,才“会干”,才可以运用自如,有主动权,从而增长自己的能力和才干。对于“方法”的认识,我特别得益于杨老的教诲。1975年我见到杨老后,曾向他抱怨因为“文革”中断了我的学业,问他是否还能回校再学习一段时间呢?杨老询问了我在下面自学的情况,严肃地说:“大学生嘛,要紧的是掌握一套学习的方法。你在大学阶段受过一段基本训练,南开化学系讲究的就是这个基本功。掌握了基本的学习方法,不用老师教,自己就能把该知道的学完,自学能力强的学生才会有造就。”杨老的话,及时给我敲响了警钟,我正是由于那时听了他老人家的话,不但自学完了大学化学系的全部课程,还得以顺利考取研究生。在广州读研究生的时候,我仍然牢记住杨石先老师的教诲,如饥似渴地学习新知识。也许是由于经过学业荒废的人才更感到重新得来的学习时间的宝贵。那时我每学期要比同学多修两门课,还自学了许多课外知识。1981年初,我到天津一见到杨老师,就滔滔不绝地把自己两年来学习的收获向他汇报。正谈得高兴,杨老却不以为然。老人根据我这些年学习的情况,语重心长地说:“你现在是研究生了,重要的是学会怎样研究。你要跟导师学会研究学问的方法,培养自己的创造性,在科研上早出成果。”正是杨老的话打开我心灵的窗户,我回校后便将这些话告诉了导师黄友谋教授。从此我在老教育家黄友谋导师的指导下,注意培养自己的创造性思维,在自然科学和社会科学交叉的领域进行了大胆的探索。写毕业论文时,由于杨老和黄老的关怀和介绍,我得到了本专业几乎所有知名专家的热心指导。当杨老得知我的硕士论文顺利通过,得到国内外有关专家的肯定和著名科学家钱学森教授的鼓励时,特意来信祝贺。我知道当我在学术上迈出幼稚的一步时,其中饱含着杨老和我的导师们,饱含着国内多少学术界老前辈的心血啊! 1984年5月13日,我来到杨老家中,老人正坐在书桌旁忙碌着,在那盏使用多年的旧式台灯下,排着厚厚的英文资料和信件,窗台上摆着他喜爱的花卉。我知道,杨老在1980年主动辞去十六个职务时,身体还好,目的只为甘当人梯培养中青年力量。师母去世后,繁重的工作使杨老的身体越来越差,而后老人患了两脚神经痛和脑血管供血不足的病,还一边积极医治一边坚持工作。那天老人很高兴,告诉我近些日子身体恢复很好,并详细询问了我的近况。我告诉他中国社会科学院王明教授要招考道家与道教专业的博士研究生,钱学森教授建议我改行研究这个课题,不知合适不合适?杨老详细听取了我的汇报,又说起天津大学陈国符教授也是学化学的后来改行研究道教,国内外知名,两年前杨老还曾嘱其子杨启勋先生领我求教过陈国符教授。这次他肯定了这个研究方向,同意我报考。我又说按规定须两个专家推荐才能报名,过两个月就考试。杨老笑着说:“那你就抓紧时间准备再考一次,攻取博士学位,北京离这里近,学术条件也好些。”并随手从抽屉里拿出纸和信封,给我签名写了推荐书,还兴致勃勃地谈起他从前同汤用彤先生(王明先生在西南联大时的导师之一),想起老人二十年来对我培养、教育我心情格外激动。当迎着傍晚的夕阳同老恩师握手告别的时候,我万万没想到那一天竟是我和生活道路上每个转折关头敬之如父的指路人,我国教育界一代名师杨石先教授的永诀。 杨老的为人为学,高风亮节,慎思明辨,事事处处都能为人师表,一行一动都经得起万人评说。他对人宽厚公道,对自己要求严格,习惯于一种严谨而有秩序的工作和生活作风,从治学到待人接物都体现了我国古老民族的传统美德。杨老对周恩来总理感情很深,经常以周总理的事迹教育我,我也常常从杨老身上看到周总理的形象。杨老是一个甚重气节的人,他终年八十九岁历经晚清、民国、新中国三个历史时期,在许多历史转折关头和重大事件面前都表现出一个正直的知识分子的气节。我觉得他在1945年任西南联大教务长时书赠西南联大法学院的题词“青松在东园,众草没其姿,凝霜殄异类,卓然见高枝”,实是他本人高尚气节的确切写照。杨老又是一个有长者风度的人,我觉得刊登在天津《科学与生活》1982年4期封面上的照片,最能反映他晚年的音容笑貌。而对杨老一生人格的最好概括,我觉得莫过于中国化学会给杨石先理事长的赠词“高风雅望,博学景行”。

杨老作为化学界的老前辈,历任中国化学会理事长、中国科学院学部委员、全国科协副主席在有机化学、药物化学、农药化学、元素养有机化学和植物激素化学领域都有杰出的贡献;作为教育界的老前辈,他历任南开大学校长和西南联大教务长,以毕生精力从事教育事业六十二年,从未间断,为我国化学界培育了三代人才,国内外许多专家学者沐其教泽,这在我国都应该是屈指可数的吧!他纯粹以自己推甘就苦、呕心沥血的劳动,以严谨治学、因材施教的实践赢得了全国千万师生由衷的尊敬和爱戴,这在教育史上也是罕见的吧! 我很后悔,当时出于怕过多打扰他的矛盾心情,没有在去北京应试的路上再去见他老人家一面。当我和他的家人在杨老那间我熟悉的书房里,站在他老人家的遗像前默哀之后,杨老哲嗣杨启勋先生告诉我,各地给杨老的来信都是他念给父亲听的,而我春节前写给杨老的信却是杨老自己拆看的。杨老得知我已被中国社会科学院录取为博士研究生的消息,非常高兴,可是没过几天, 尊敬的杨老,我的恩师,当我含着泪水写完自己的回忆,我深深地感到“老师”这个字眼有多么重大的含义。是杨老这样的老师把我引上学术之路,而在我国今天真正称得起杨老学生的人,大多是誉满全球的专家,全国科学界知名的骨干、学术部门的领导和学部委员(院士),像我们这一代青年人是排不上号的。然而对于一个青年学生,杨老竟花费如此大的心血,他老人家的形象能够终生牢牢地铭记在我们这一代人的心中,这也正是我国教育界一代名师老科学家杨石先教授的过人之处吧。

|