|

汉代画像中羽人形象的文化溯源 |

|

汉代画像中羽人形象的文化溯源 汉画像中羽人图像并不鲜见,在棺椁、祠堂、墓壁多有发现。常常出现于房顶、天界,或立地而站,或腾空飞翔,常作牵龙戏凤状,多与珍禽异兽、奇花异草相杂在一起。学者普遍认为,羽人形象在汉代画像中出现是和汉代道教盛行,求仙思想紧密联系在一起的,表达的是汉代人渴望灵魂升天的思想。因为有羽人图像的画像石,多半营造的是一个仙气充盈,人世间没有的祥瑞世界,而这个世界正是汉代人所渴望进入的仙界,乃至于他们死后,也在墓室中营造这样一个灵魂的极好去处。但是,如果我们追根溯源,羽人形象究竟是否为汉代所特有,或这一形象的出现其文化的本源在哪里,就少有学者作专门系统的研究。本文就试图从上古图腾时代各民族的习俗、历史遗存及世界范围的民族习性去探寻其文化发展的脉络。

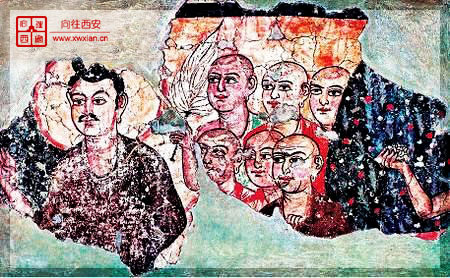

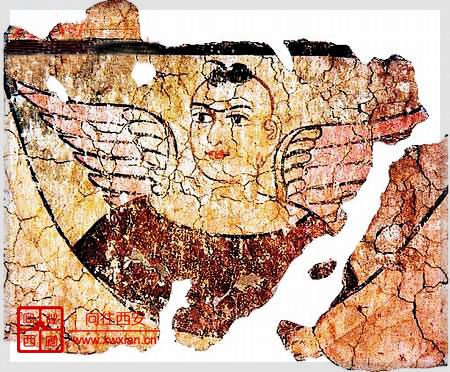

有研究者认为汉画像石中的羽人形象与西方神话有着一定的渊源,著名历史学家翦伯赞先生就认为“象这样的画像(指羽人),特别是有翼的天使之出现显然不是中国古典艺术的传统,而是希腊、罗马神话中爱神受了变化之后的形象。”持这一观点的主要原因是完全和考古学联系在一起的,在世界宗教史上,无论是古代还是现代,是原始的宗教还是成熟的宗教,都相信各种各样的神灵。这些神灵在超乎自然的神界与受时间、空间、因果律限制的尘界活动,这就是人们常说的“天使”。天使生有翅膀,在神界与尘界自由飞翔,负责守护上帝的宝座。在古希腊与古罗马人的神话观念中,天使参与创造宇宙,维持宇宙万物的生存,导引亡灵进入天界。这种导引亡灵进入天界的观念完全是同汉代人的升仙观念是一致的。古希腊文明是西方文明的源头,在西方人心目中有着至高无上的地位,因为它开创了一个与东方文明迥然不同的西方文明。公元前146年当亚历山大大帝征服了希腊,又挥戈东征,把希腊文化带到了东方各国,并与当地文明相融合,希腊艺术的东渐所影响的地区有小亚细亚、叙利亚、埃及、美索不达米亚、波斯,后又直达印度,并且又经佛教的东传进入中国西部。1907年,英国考古学家在新疆南部若羌县东北部的米兰遗址发现了一座塌毁的外方内圆的寺院遗址,在寺院入口的内壁上就残留着7身带有明显古希腊式风格的“有翼羽人”神像,在此之前的1902年—1904年,德国探险家阿帕特和冯·李柯也曾发现绘有有翼天使的壁画。1903年日本探险家大谷光瑞在新疆库车县以北20公里处的昭怙厘佛寺遗址,找到了一个力巴什舍利盒,其盖上彩绘有翼童子天使。时隔大半个世纪,1989年中国考古工作者对米兰遗址进行重新发掘整理,同样又发现了两幅并列的有翼羽人,其风格与斯坦因发现的7身类似。斯坦因随后指出:“磨朗(即米兰)护墙板上的这些画像必须追溯到希腊神话以有翼的爱罗神为其直接的祖先。”【1】在斯坦因有来,这些有翼天使不仅是从希腊神话爱罗神演变而来,带有明显的希腊古典风格,而且还是“借自基督教的造像”。 按此说法,汉画中羽人形象的出现应是直接受西方有翼天使的影响。因为其最大的共性就是肩生双翼。日本学者长广敏雄在《天人之谱》中却指出了有翼的天人起源,最早是古代叙利亚的有翼神像,向东影响到了佛教的天人造像,向西影响到了古希腊的天使形象及到基督教的小爱神形象。【2】那么这就存在了一个颇有争议的命题,争议的焦点就是东西方有翼神像到底谁影响谁的问题。但不论他们之间如何争议,大家都认为中国的羽人图像绝不是土生土长的,它受外来文化的影响是不容置疑的。 著名敦煌学家常书鸿先生却认为:“如果要追溯这有翼神像的来源,与其说是渊于希腊,倒不如说是蜕足于反映老子道家思想的汉代画像中的羽人。”已故著名历史学家、民俗学家孙作云先生指出:羽人和中国的有翼神兽上的羽化纹饰为中国自古就有的本土发展产物,是东夷文化中的鸟图腾受到神仙思想与深化传说的影响,三者相融而成。【3】从目前的考古实物来看,新疆地区所发掘的“羽人”只不过是受古希腊、古印度文化的影响而创造的。这也引起了诸多考古学家和美术史家的争议,但这种争议并不是问题的终结,而是给我们提供了一个解题的平台,仔细追寻中国羽人最原始模特,探察希腊天使的影响源,再把它放置在一个世界文化的背景框架下考察,我们就会得出一系列有趣的答案,而这种考察本身就具有很深的文化魅力,探索之路也可以说是一次酣畅淋漓、充满了神奇的文化之旅。 关于中国羽人的最早记载见于屈原的《楚辞》。在《楚辞·远游》中诗人写道: 闻至贵而遂徂兮,忽乎吾将行。仍羽人于丹丘兮,留不死之旧乡。朝濯发于汤谷兮,,夕晞余兮九阳。吸飞泉之微液兮,怀琬琰之华英……载营魄而登霞兮,掩浮云而上征。命天阍其开关兮,掩浮云而上征。命天阍其开关兮,排阊阖而望予。 洪兴祖注曰:"羽人,飞仙也." 另外,大约是从战国初年到汉代初年楚中和巴蜀地方的人所作的《山海经》一书中,,也有关于“羽人”的记载。《山海经·海外南经》中载:“羽人国在其东南,其为人长头,身生羽。”【4】王逸注曰:“《山海经》言有羽人之国,不死之民。或曰人得道,身生毛羽也。”【5】东汉王允《论衡·无形篇》中说:“图仙人之形,体身毛,臂变为翼,行于云则年增,千岁不死。”【6】《启筮》曰:“羽民之状,鸟喙赤目而白首。”【7】《博物志·外国》:“羽民国民,有翼,飞不远”【8】,从上述古代典籍中我们可以看出,羽人的总体特征:是体身羽毛,“鸟喙赤目”并生有翅膀,能飞行,但绝不失人形,就是在人的身上附加了若干鸟类的形体特征。在秦汉以前人们心目中“仙人“形象大抵都是身生羽毛有翅膀的人。所以汉代画像中羽人图像也绝非汉代人神仙思想的产物,它有着一个更为久远的文化发展演进过程。 从目前的考古实物来看,早在商代,身生毛羽的羽人形象就已经存在。1989 年江西新干新于县大洋洲商代遗存中出土了一件罕见的巨大青田玉就羽人造像,其高115厘米,为线刻圆雕,作侧身跽坐式,粗眉大眼,半环大耳,鸟状鼻,双臂卷于胸前,拳心向内,双膝微上耸,其中腰背至臀部阴刻羽纹,肋下有羽翼。如果把这尊羽人雕像同1966年西安南玉丰村出土西汉羽人器座(作跪坐状,高15.3厘米,大耳披发,尖鼻阔嘴,眉骨、颧骨隆起。着无领右衽长衣,束带,赤足。背部有双翼,膝下也有垂羽。双膝间有半圆形凹穴,用以插物,羽人双手作捧持状)作一个比较,就会发现其中存在一个明显的不同,汉代羽人造像肩生双翼,双耳过顶,且不再是鸟喙。新干羽人的翅翼在肋下,其形状极像用羽毛编织的衣服,这种不同,其间肯定存在一个变化演进的过程,当然必定也存在一系列的文化观念的变革。 如果我们把目光推至更久远的上古时代,从最远始的图腾时代加以考察,也许会对羽人图像的来源有一个更加清楚的了解。远古图腾信仰最核心的概念之一,就是信仰它的人认为它有着超人的力量可以保护个人与部族。进入阶级社会以后,这种观念稍加变化就使图腾演变成人格的神。再加上人与其崇拜的图腾物存在着亲属关系的图腾信仰观念的作用,在图腾人格化的过程中就不可避免地要保留原图腾的某些特点,形成带有图腾形体特征的人形神。而如果我们把握这种有毛、有翅膀、鸟喙的“仙人”形象放置在这样一个文化现象中观察,其本源的特征,也就必定能在图腾时代找到其对应的部落。那么这个部落就是上古的东夷部落。 东夷文化中一个重要的方面就是对鸟的崇拜。颜师古注《汉书·地理志》“鸟夷”曰“一说居在海曲,被服容上皆象鸟也。”【9】居住在海边的东夷人之所以也被称为鸟夷,是因为他们在服饰与行为上极力模仿鸟,而对图腾的模仿正是图腾信仰的一个重要方面,这也证明了东夷人是以鸟为图腾的。《左传·昭公十七年》载郯子说:“我高祖少昊挚之立也,凤鸟适至,故纪于鸟,为鸟师而鸟名”【10】,说明至春秋时人们还对这种古俗有着变型的记忆。《周礼》这部书一般认为是汉人据较早材料编述的,其中就提到了一种专管鸟羽收集的官吏。《地官·羽人》说:“羽人掌以时征羽翮之政于山译之农,以当邦赋之政令。”【11】虽然此处所指的羽人并不是《楚辞·远游》里所谓的“仍羽人之丹丘兮,留不死之旧乡”的神仙,而是一种官职,但汉代之前统治阶级或者下层劳动人民有采集使用羽毛的习俗,也应当是从东夷文化中对鸟翼崇拜而遗留下的旧俗。由此,我们可以推断,身生羽毛、嘴似鸟喙的羽人形象,也必定和东夷部落以鸟为图腾的习俗有着必然的因果联系。 那么,这种对鸟羽的崇拜的旧俗为何能延袭下来,这就可能牵涉到一个宗教的观念问题,这也是一个世界范围内普遍存在的现象。南美洲人对鸟同样也有着一种深厚的文化信仰,因为鸟是灵魂的象征,在天地之间起着中介的作用,通过接近他们的羽毛,人们就可以与神灵对话。原始部落对自然有着天然的领悟能力,他们的心灵沉湎于对鸟类的幻想的,向太阳献祭鲜血的方位寻找肉身之腐转为精神飞升的依托,因为鸟类会飞,就注定用来象征天地之间联系的使者。同样在希腊文里,与这个词兼有“预言”与“天之信息”的意思。从世界文化的角度来探究,中国的上古先民对鸟的崇拜也同样有着这样的含义:仙人以鸟的模样出现,表示轻盈与脱离地上的重力。鸟象征脱离身体的灵魂,或者代表智慧,所以从史前的鸟人图案,也可以类似的意义去解释,灵魂飞升或者萨满心驰神荡的飞行。 南美洲帝亚瓦纳科的巨大太阳门上,在玛雅文化中的古老观象台上,以及纳斯卡文化、查文文化及帕拉卡斯等文化中羽人的形象也较多。羽人形象甚至出现在很多的岩画中,在西藏、阿尔泰山、阴山、贺兰山、在连云港均有此种形象出现。大量的图象资料表明,上古时代,不光中国而且在海外的居民对鸟羽的崇拜有着一致性。 中国的文山族排湾人苗族、侗族、彝族、纳西族等丧礼中,头插彩羽显然是为了引导亡灵升入天国,象征亡者已经羽化——其肉体与灵魂分离:尸体入地,灵魂仙化成神。而这些仙化的魂魄,可以餐风饮露,腾云驾雾,上天入地,能够做到入火不灼,入水不濡,不受时空、王权及人的生理条件的限制,是一种绝对自由的人。 有了这种观念,史前人对鸟的崇拜,就体现生活的各个方面了。生活用具、祈神祭祀的工具,都烙上了鸟的印记,乃至梳妆打扮,容貌举目也作鸟状。《汉书》记东夷人“居在海曲,被服容止,皆像鸟也”【12】。就在这种图腾崇拜意识的支配下,他们往往按照图腾的形象,把自己装扮成以鸟羽为衣冠的羽人或鸟人,同时也把所用器具予以图腾化,祈祷平安。鸟形象之所以如此流行,必然有它的原因,它是一定社会意识形态的反映,具有特定的社会功能。从发掘的新石器时代晚期的良渚文化的器物上,鸟的图腾也频频出现,并不仅仅具有装饰意义,显而易见有着某种的“特殊”意义。巫鸿先生认为,“在一特定时期和文化体系中人们所创造的艺术与文学(包括口头文学)应互相平行,都反映当时人的观察、理解和表现世界的特殊角度、观念。”【13】张光直先生在《商周青铜器上的动物纹样》中说,商周的青铜器物上的花纹,(鸟兽之类的纹样)是与原始宗教祭祀有关的精灵图象(或形象),是原始巫师在人神之间交通的一种工具【14】。对原始先民来说,鸟能在空中自由飞翔,具有一种人的不备的神奇魔力,从而对它产生一种崇敬心情,并加以神话的崇拜。这种具有神话性质的崇拜绵延后世,逐渐在人们的观念中生根。 在浙江嵊州小黄山遗址中出土了距今九千年的镂顶石首。河姆渡也发现了多件陶塑镂顶石首。这些镂顶石首的发现,引起了不少学者的关注。据毛昭晰先生考证,认为河姆渡陶塑石首上的横向排列的小孔,是用来插羽毛的【15】。。即“羽人”的习俗,《淮南子·原道训》说舜“能理三黄,朝羽民”;高诱注“羽民,南方羽国之民”【16】。《山海经·大荒南经》亦说“羽国”在东南方,称为“南海羽民”。王文清先生认为羽民或羽国,即良渚文化的先民【17】。据著名学者傅斯年考证,长江下游的良渚文化、河姆渡文化的辐射圈都被涵盖在东夷文化的区域中【18】。照此推断,此领域内的先民对鸟羽的崇尚也当是受鸟崇拜的影响。古代鸟类统称“羽虫”,《山海经·大荒南经》又称“羽人国”在东南沿海。顾颉刚、闻一多等考证了三皇时代的大禹是虫的图腾,大禹的父亲鲧又死在羽山。可见古代的吴越地区对鸟的崇拜由来已久。 随着晚周战国时代,百家争鸣,神仙家作为一家,蔚为成大观。神仙家的人生终极目的是做一个超然物外的神仙,长生不老。《释名·释长幼》云:“老而不死曰仙。”【19】神仙的侧重点在“仙”,神乃连类而及。怎样才能达到“神仙”境界?不外乎一端,即修炼、服药、尸解。神仙家的这种“不死”观念来自奴隶主以及受奴隶主思想影响的人们对生的贪欲的无限制扩张。这种思想萌芽于《尚书·洪苑》(见之文内的“五福”思想),到西周王辟方时代的“舀壶”铭文,则已言“万年眉寿,永命多福”【20】。孝卫是西周十二王中的第八代国君,时间在公元前十世纪。到了东周末叶战国时代(公元前481年——前221年),经过几个世纪的酝酿传播,神仙家思想已浸被神州大地。 神仙思想的滥觞,其直接的后果就是贵族阶层和民间求仙与不死观念的广泛传播。这一时期的文献中也大量充斥着此种思想。《韩非子·外储·说左上》、《战国策·楚策器》等均有关于“不死之药”的记载。班固云:“神仙者,所以保性之真,而游求于其处者也”【21】,也就是说,神仙家以修炼服药为手段,而达长生不老之目的。而修炼之人和常人的饮食起居大异其趣。闻一多先生指出:“神仙的目的是飞升,而飞升的第一要素是轻身。”【22】在人们的传统观念中,鸟是最轻身的动物,若能长出毛羽,肯定也有如鸟般飞升。远古时人们对鸟的信仰和崇拜在此时与神仙家的学说相互杂糅,使人们渴望身生毛羽,摆脱尘世的束缚,从而达到永生。《楚辞·远游》云“仍羽人于丹丘兮,留不孔之旧乡。”洪兴祖《补注》谓:“羽人,飞仙也”。大概就是这时社会背景下的产物。人们甚至认为羽人是常人吞食仙药的结果。《抱扑子·内篇·论仙》云“《神农》四经曰,上药令人身安命延,升为天神,遨游上下,使役万灵,体生毛羽,行厨立至。”【23】此类“体生毛羽”的羽人自然可以在“不死之旧乡”悠久哉游哉,当逍遥自在的“快乐神仙”了。 我们通过对东夷部落的鸟图腾的考察可以进一步推断,上古的羽人形“仙”的因素或许尚未形成。原始部落的巫师在祭祀祈福时身披鸟羽所做的衣服,企图可以沟通天地与人神,羽毛被烙上了“神”的印记而固化成部族人们的心中历代延续下来。到了春秋战国时,神仙家的确立,方术之士求仙访道学说盛行。远古的羽人形象逐渐被灌注了“仙”的因素,使得羽人形象在经历了长期的演变过程后,在秦汉之际被列入了神仙谱系。

虽然史书在记载秦汉之际寻仙访道时并未提及“仙人”的具体形象。但《史记·孝武本纪》载:“公孙卿侯神河南,见仙人迹侯氏城上,有物若雉,往来城上。天子亲缑氏城,视迹。”【24】汉武帝加封栾大的仪式是“使使衣羽衣,夜立白茅上,五利将军亦衣羽衣赠送白茅受印”【25】。凡此都可以证明汉武帝前人们心目中的“仙人”形象与鸟或羽存在着联系的。西汉黄老学说的兴起,道教因素也逐渐壮大,上层统治阶级迷恋求仙长生,带动了整个社会求仙炼药的风气。盛行于燕齐之地的方士借炼丹造药之名风行于上流社会。汉乐府《折扬柳行》“服药四五日,身轻生羽翼”【26】,可见汉代人的观念中,神仙的翅膀是通过服食丹药而生出的,也因此形成了成仙过程中的四个步骤,即求仙药——服食、体生羽毛——飞升。但考察汉代羽人与商周战国时的羽人形象时,我们就会发现汉代羽人更加瘦削,甚至赤身裸体,嘴似鸟喙的形象也很少再出现,代之以更加完整的人形。 这或许在汉代人眼里仙人也不外是人修炼出来的,而不再是鸟首人形的怪物。仙人是不食五谷,而是吸风饮露的,身体就应该更加瘦削。至于裸体,也更加符合汉代人观念中仙人的天国之境,在仙境中仙人能驾风驭雨,因而也就能免去夏暑寒冬之苦,无须穿衣即可【27】。 至此,我们通过上述对羽人形象的历史演变的考察,就会不难发现,中国的羽人形象应该是发端于上古先民对鸟的图腾崇拜,经三代,越春秋,再到战国秦汉的历史演进,其间经历了各种社会思想观念的影响,但是它终究经受住了历史的变迁,飞进了秦汉,成为一个不再是原生态的却是地道的中国精灵。 参考书目及文献: 【1】、英国·斯坦因《西域考古记》,1932 【2】、长广敏雄《天人之谱》,淡交社,1967年4月 【3】、孙作云《说羽人——羽人国、羽人神话、飞仙思想之图腾主义考》1947年 【4】、《山海经·海外南经》,袁珂《山海经校注》·上海古籍出版社 【5】、王逸注:《山海经》·上海古籍出版社 【6】、东汉·王允·《论衡·无形篇》·上海古籍出版社 【7】、郭注引《归藏·启筮》·中国社会文献出版社 【8】、张华·《博物志·外国》·上海古籍出版社,《四库全书》本,1988 【9】、颜师古注《汉书·地理志》上海古籍出版社; 【10】、《左传·昭公十七年》,上海古籍出版社 【11】、《周礼·地官·羽人》[汉]郑玄 注 [唐]陆德明 释文出版社: 北京图书馆出版社 【12】、班固·《汉书》·中华书局出版社 【13】、〖美〗巫鸿·《礼仪中的美术——中国古代美术史文编·东夷艺术中的鸟图象》·郑岩等译·三联书店·2005 【14】、张光直·《考古与文物》1981年第2期 【15】、毛昭晰·《从羽人纹饰看羽人源流》,载《河姆渡文化研究,杭大出版社》 【16】、高诱注《淮南子·原道训》·上海古籍出版社 【17】、王文清·《“羽民”与良渚文化》载《江苏史学》1989年第1期 【18】、见傅斯年《夷夏东西说》 【19】、东汉·刘熙著·《释名·释长幼》·中国学术出版社 【20】、郭沫若《两周金文大系》收《全集》之《考古编》 【21】、班固·《汉书·艺文志》·中华书局出版社 【22】、参见《闻一多全集·神仙考》 【23】、《抱扑子·内篇·论仙》 【24】、《史记·孝武本纪》·北京·中华书局 【25】、《史记· 》P472北京·中华书局 【26】、曹丕·《折扬柳行》·三曹集·岳麓书社 【27】、 见罗二虎《汉代画像石棺研究》P178 另参见:常书鸿《敦煌飞天》,中国旅游出版社,1982 龚云表·《诗心舞魂——中国的飞天艺术》,上海书店出版社,2003年

|