|

考古发现的牛文化 |

|

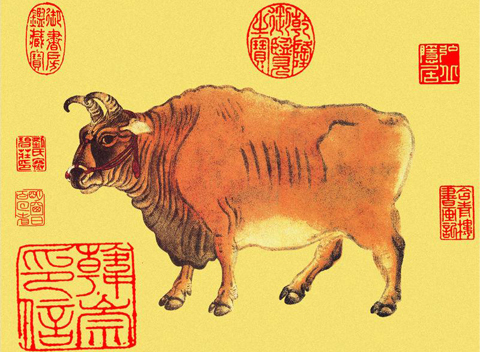

牛是人类较早驯化的家畜之一,随着动物考古学理论和方法的日趋完善,田野出土的牛遗存和遗物逐渐进入人们的视野。遗址和墓葬中出土牛骨骼是经常见到的, 还时常可以见到各种材质的牛俑及牛模型器。目前,在牛的起源、驯化等问题上已经有了初步的研究成果, 但与牛相关的各种遗迹、遗物所包含的文化尚未被完全揭示。本文将考古发现的各种与牛相关的遗物稍作分类,并对其所包含的文化予以简单探讨。 1.食用遗存 “民以食为天”,人类驯化牛的直接目的就是食用,食其肉, 用其皮骨。 在距今6000年前后,驯化的黄牛和水牛已普遍出现在中国的黄河和长江流域,姜寨、下王岗、白家、半坡、北首岭、河姆渡、马桥等新石器时代遗址中发现的黄牛和水牛骨,往往与猪、狗、 羊、 鸡骨伴出就是明证。后来人们也开始喝牛奶并用其制作食品, 如《华阳国志.南中志》记载: “兴古郡, 建兴三年置…… 自梁水、兴古、西平三郡, 少谷,有桄榔木可以做面,以牛酥酪食之,资以为粮。”牛作役畜,先用于拉车, 后用于挽犁耕地。至少在新石器时代后期已用牛拉车, 此后相沿不绝。相传夏代时,商王亥开始用牛拉车。春秋时代,“宗庙之牲,为畎亩之勤”,牛始用于耕田。战国时,以牛耕田在秦国已很普遍。汉代赵过推广牛耕,牛耕逐渐普及全国。 2 .祭祀、占卜遗存 祭祀在古代占有非常重要的地位,《左传·成公十三年》 载: “国之大事,在祀与戎”。弭灾、求福、征伐、田狩、报谢等都要举行祭祀。夏商周时,牛大量用作牺牲,《礼记.曲礼下》记载:“凡祭……天子以牺牛,诸侯以肥牛,大夫以索牛,士以羊、豕。”又记“凡祭宗庙之礼,牛曰一元大武”《礼记.王制》说:“天子社稷皆大牢”。天子所用的大牢一般指牛、羊、豕三牲,也单指牛牲。牛牲为上品,只有天子、诸侯和大夫才有权享用,地位较低的人只能祭以羊豕。在堰师商城、郑州商城、安阳殷墟等遗址的祭祀区内发现有大量的祭祀坑, 多种动物共存的组合多为猪、牛、羊、也有单独使用牛骨架或牛头的,说明牛在中国古代祭祀物品中具有不可替代的指征作用。与牛相关的占卜遗存主要是用牛肩胛骨制成的卜骨,骨板上残存钻灼痕迹。新石器时代的龙山文化、齐家文化等多用牛、羊、猪的肩胛骨。二里头文化遗址出土的夏代卜骨中也有一些牛的肩胛骨,骨上有灼痕,多数未曾钻凿。至商代开始兼用龟甲,商代用牛胛骨作卜骨时,先要经过细致的整治,然后加以钻凿、烧灼、记录并收藏,这在郑州商城、安阳殷墟等地都有发现。 3 .生肖牛遗存 在中国古代,牛被列为十二生肖之一,而十二生肖分别指代十二地支"牛被用来指代丑。文献中关于十二生肖最早的记载是《诗经》。《诗经.小雅吉日》里有“吉日庚午,既差我马”,这是将午与马相对应的例子。湖北云梦睡虎地出土竹简的《日书》甲种记载有: “子,鼠也, 盗者兑口希须…… 丑,牛也,盗者大鼻长颈…… 寅,虎也,盗者状,希须,面有黑焉。 卯,兔也,盗者大面头。辰,【原文脱漏】盗者男子,青赤色…… 巳,虫也,盗者长而黑蛇目。午,鹿也,盗者长颈小哘,其身不全…… 未,马也,盗者长须耳。申,环也, 盗者圆面……”这是迄今为止在我国发现的关于十二生肖的最早的系统记载,证明十二生肖在春秋前后已存在。而和今天流行的十二生肖说法完全一致的是东汉王充《论衡》的记载。《物势》 篇载:“寅,木也,其禽,虎也。戌,土也,其禽,犬也…… 午,马也。子,鼠也。酉,鸡也。卯,兔也…… 亥,豕也。未,羊也。丑,牛也……巳,蛇也。申,猴也。”《言毒》 篇又说: “辰为龙,巳为蛇,辰、巳之位在东南。”汉代以后,用十二生肖随葬的习俗也日渐普遍,有的墓室壁画的四壁绘有生肖图案,甚至石棺、石墓志的四边也以线刻出生肖图案。尤其是中唐以后,有的专门在墓室四壁下部掏挖出12 个小壁龛,,以摆放十二生肖俑。按照材质的不同,生肖俑可分为陶俑、 釉陶俑、瓷俑、铁俑、木俑等。 比如, 堰师杏园唐墓出土的铸铁生肖俑,兽首人身,双手拱于胸前,身着宽袖袍,下裳长垂,脚着如意头靴,脚下无托板。 4 .牛形器 指模拟牛的形状铸造、雕刻而成的实用器,历代均有发现。日常生活用品发现较多, 比如湖南衡阳出土的商代青铜牛觥,由觥体与盖构成水牛形象;陕西岐山土的西周牛尊,整个器皿作牛形;河南南阳出土的汉代铜牛灯,呈正面卧姿的黄牛形象;江苏出土的东汉错银饰青铜灯;陕西唐墓出土的牛首形玛瑙杯;河南三门峡出土的清代石雕水牛壶;等等。还发现有少量体量比较大的铁牛,充当“固地锚”以维系浮桥两端。如山西永济县蒲州古城西曾发掘出唐代铸造的四尊铁牛,大小一致,造型各异,铸于长方形铁板上,铁板皆长3.5米、 宽2.3米、 厚0.7 米, 铁牛身长3.3米、 体高1.5米、 脖围2.24 米,重达1万余公斤。 5 .装饰遗存 与牛相关的装饰遗存主要分为两类,一类是牛形象的装饰品,主要有玉牛、铜牛小件,历代均有发现。玉牛有殷墟妇好墓、河南罗山天湖及蟒张出土的商代玉牛,三门峡虢国墓地出土的西周青玉牛,陕西蒲城出土的汉代玉牛,洛阳出土的唐代玉牛等。铜牛有安徽出土的战国错金银铜卧牛、河南出土的汉代鎏金铜立牛、甘肃出土的明代铜立牛等。 尤其是虢国墓地出土的玉牛,呈侧首卧姿,双角盘至脊,双眼圆睁,鼻下嘴部有一斜穿孔,腿屈于腹下,垂尾,长5.8厘米、宽4.1厘米、 高2.2厘米,圆雕兼线刻而成,显得相当活泼、灵巧。另一类是将牛的形象用于容器、兵器、饰品和壁画、画像石等的装饰上。用于容器的装饰,如江苏出土的一件新石器时代陶罐,腹部贴塑有牛首像;北京出土的周墓伯矩鬲,器腹饰牛首纹;河南郑公大墓出土、现藏于台北历史博物馆的春秋晚期周牢鼎,腹部装饰一牛首。用于兵器的装饰,如河南鹤壁辛村卫国墓地出土的一件钩戟上饰有牛首正面像。用于饰品上的装饰,如云南出土的铜扣饰上有人牛相搏的纹饰。 壁画和画像石上出现的牛形象则多为牛耕图,如山西平陆壁画墓中发现的东汉牛拉耧播种图,陕西米脂出土的东汉双牛犁田画像石,江苏睢宁出土的汉代牛耕画像石,甘肃魏晋壁画墓中发现的牛犁田、耙田、籍田图,陕西唐代李寿墓发现的牛播图等。 6 .模型明器遗存 指专门为随葬而制作的各种牛形器物,主要有各种材质的牛俑、牛车和反映牛耕的模型。用牛俑随葬起源很早,至少在新石器时代就已经出现,以后历代也都有发现。按照材料的不同,又可分为陶牛、木牛、釉陶牛、瓷牛、滑石牛等,其中陶牛出现得最早,数量也最多。安徽曾出土过一件新石器时代的陶塑水牛首。汉代更加盛行用陶牛随葬,长沙一座汉墓就出土数十件陶牛。三门峡出土有陶牛车,云南一座唐墓出土陶黄牛14件、 陶水牛3件。木牛的发现比较少,且主要在西部地区,这可能与西部干燥的环境较适宜于木制品的保存有关,在青海、西宁都曾发现汉代的木牛车。釉陶牛主要见于隋唐,如洛阳唐安菩墓就出土了5件黄釉牛, 甘肃秦安唐墓发现有三彩牛。瓷牛也比较少见,湖北鄂城东吴墓出土过,江西瑞昌西晋墓也发现有青瓷牛。洛阳偃师杏园唐墓中还发现有滑石牛。 7 .镇墓遗存 与牛相关的镇墓遗存主要是晚唐以后墓葬中随葬的铸铁牛豕。《大唐新语.记异》载: “墓欲深而狭。深者取其幽,狭者取其固。平地之下一丈二尺为土界, 又一丈二尺为水界,各有龙守之。 土龙六年而一暴,水龙十二年而一暴。当其隧者,神道不安,固深二丈四尺之下,可设窀穸。”又载: “铸铁为牛豕之状,可以御二龙。”唐尺二丈四尺约合8米,当时的堪舆师认为8米以下才是适合人们百年之后的安息之所,并且要有铁牛、铁猪镇守才能保佑死者,防御土龙、水龙对死者施暴。考古发现的唐墓大多埋藏在8米以下,晚唐以后的墓葬中也多随葬有铁牛、 铁猪。牛性情温顺、善良,终生默默劳作,在人们心目中具有举足轻重的地位。炎帝神农氏是上古五帝之一,他的形象据《史记.五帝本纪》张守节正义记载,是“人身牛首”。我们的人文始祖被描绘成“人身牛首”,足见人们对牛的爱惜和崇拜之情。千百年来,人们也在通过各种方式来表达这种感情。比如地支中以牛代丑,而丰富多彩的牛文物,不但极大丰富了中华民族的艺术宝库,而且更直接地反映了社会的某些侧面,为我们探讨农业、宗教、贸易、民俗等提供了重要的实物资料。 |